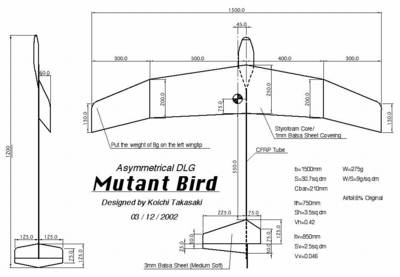

非対称DLG:Mutant Bird

このDLG(翼端を持って投げるハンドランチグライダー)機,設計がエイプリルフール前と言うことでジョークがちょっぴり入ってますが,残りは本気で考えました。ジョークの分くらいは笑ってやって下さいね。

(画像をクリックするとフルサイズになります。CADintosh V4.1.2使用)

DLGの持つ構造的な制限は,投げた直後のヨー角速度と横滑り角,加えて最大の動圧がこの瞬間にかかることです。

また,最大動圧での横滑りは貴重なエネルギーを奪い,獲得高度が最も低下しやすい,空力的にも辛い瞬間でもあります。

津守さんに教えてもらったMark Drela設計の機体は,その条件での考察をすすめる上でとても参考になりました。

以上の点を踏まえ,以下の点を必要条件として考えました。

- 垂直尾翼を可能な限り後ろに配置する。(静的なファクターである垂直尾翼容積比Vvが同じ値であっても動的なファクターのCnrを増やすことができ,横滑りの振動を素早く減衰させる)

- 垂直尾翼を上下対称として,横滑り時の胴体のねじれを解消する。

- 水平尾翼は前方配置で良い。静安定限界を後ろに下げるのに必要な水平尾翼容積比Vhを得られれば,旋回を邪魔する余分なCmqは不要である。

- そうすると,普通に考えると水平尾翼を胴体よりも上に配置して動翼の稼働範囲を確保する必要がある。

-

経験者の話では,水平尾翼が曲げ破壊を起こすことがある。

これは,横滑りにより,水平尾翼の空力中心が右側に移動し,胴体のねじり中心から外れるためだと考えられる。

以上の条件を考え続けていると,ふと,水平尾翼は必ずしも対称でなくて良いのではないかと言うアイディアが浮かびました。

そうすると,

- 動翼は片方にのみ配置すれば良いので,水平尾翼全体を胴体に直付けするレイアウトが可能になる。

- 右側からの横滑りを受けても,水平尾翼の空力中心が胴体のねじれ中心から離れる傾向が非常に少なくなる。

さらに考えを進めると,胴体の位置も非対称で良いのではないかと思いはじめました。

- 静バランスをとるために左翼端を重くする必要があるが,その位置は手で持つ補強のため,どのみち重量が増える。

120gの胴体の場合,45mm重心位置を左に移動させるための片翼の重量増は約8g。 - 胴体を外側に配置すれば,静バランスをとって重心を翼の左右モーメント中心にあわせても,翼を振り回すときのエネルギーは少しだが増える。

非対称以外の一般的な考えとして,

- 低アスペクトレシオの主翼を採用した。

- プロトタイプなので,性能よりも壊れにくいことを優先した。(翼弦長が長ければそれだけ曲げ,特にねじり剛性が大きい。)

- 低アスペクトレシオの翼は後退角と同じく上反角効果を持つ(ただしこれらの効果は揚力係数に比例する)。これを利用し,実際の上反角をさらに少なくする。

- ポッドを主翼と近付けられ,主翼面積基準のぬれ面積を少しでも減少できる。

- リリース直後の0に近いCLでもCDの低下しない薄い翼型を採用しながらフラップ無しで滑空を両立できる。(後述)

- 翼弦長が長いのでCmqが小さくなり,急旋回時の悪影響が少なくなることを期待する。

-

翼型についての考察は,

- DLの速度が大きく(20m/sec以上),最初から上向きのピッチ角で投げれば,必要とするCLは必ず0.1以下に下がる。これは考えられる範囲のどのアスペクトレシオでも同じ。

- そうすると,フラップ無しの翼型であれば,普通の範囲の翼厚比であれば,CLmaxの限界はおのずから決まってくる。

- 翼幅は決まっている。

そうすると,でてくる答えは,以下の2つとなる。- 軽くする。

- 翼面積をそれなりに大きくする。

滞空よりも高度優先なので,重量には妥協し,アスペクトレシオは程々にする。 - 上記の考察から,Xfoilで解析したところ,揚力係数0から最良滑空の0.6,さらに旋回時の0.9までカバーする翼厚比は6%との見通しを得た。(CLの上限については桝岡さんの考察とも同じ!安心できます)

フラップ無しであるが故の薄翼であり,フラップ付きであれば自由度は増す。

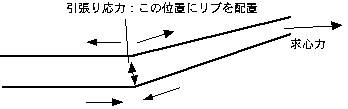

経験者の話を聞くと,翼端上反角の翼では,その上反角部分が破壊しやすい。MutantBirdでは,翼端上反角を減らすよりも,翼端上反角部分をできるだけ合理的に補強することを設計に盛り込んだ。フォームコア/バルサスキン翼の場合,通常ウェブが分担する剪断力と上下圧縮力はフォームコアとスキンが受け持つが,DLの途中では,翼端上反角部分のフォームコアに,普通の飛行では決してかからない上下引張方向の応力がかかる。

よって,上反角部分に,翼弦方向にリブを配置し,上反角部分の上下引張りによる変形を拘束して,バルサのスキンに純粋に引張り/圧縮がかかるようにし,グラスで補強する。その際,リブの木目は上下方向とし,スキン同士の間に入るように接着する。

簡単な解析では,最大応力は,上反角上面のスキンの位置で,その値は,初速25m/sの場合,約0.3kgf/sq.mmである。これはバルサの最大引張り応力以内。必要によっては上面スキンに1.5mmバルサを使うことも考える。

[プロトタイプ製作編]:06/06/2002追加

-

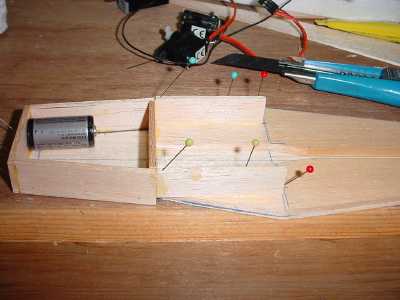

MutantBirdのユニークさはその翼形状だけでなく,胴体にもあります。胴体ポッドの基本構造は,御覧のように1.5mmバルサと5mmバルサの組み合わせが「基板」となり,定板の上での製作を容易にしています。

-

この基板の周りに3mmバルサで壁を作ります。

-

基板の間に東急ハンズで購入の7mmカーボンファイバーチューブを接着しました。そこから左右にカーボンロービングを上下面とものばします。そしてその間には,せん断力を伝達させるため,±45°方向にグラスクロスを渡して接着しました。

また,ワイヤーリンケージを通すチューブをカーボンチューブと胴体基板の間に通して同時に接着しています。

-

設計コンセプトにもあるように,上反角部分には上下方向の応力がかかり破壊の原因になります。これを防ぐために上記では1mmバルサをリブにするよう書きましたが,よく考えるとこのようにグラスクロスでいいんです。おバカでした。

-

翼端部は,左側のみカールアップの整形材をバルサのムクで形作り,後でマイクログラスを貼り,これをグリップにします。上反角効果がこのために左右で異なりますから,左側の翼端上反角は右側よりもカールアップの高さの半分だけ減らしてあります。実際に試してみると,意外にスムーズに投げることができました。このグリップ方式は次の1号機にも踏襲します。

-

MutantBirdの構造的な工夫は翼胴結合にもあります。このような幅広い胴体を採用すれば,横滑り時の抵抗が少なくなると同時に,画像のように2本のダウエルを離して設置でき,翼のロール方向のガタが少なくなります。ここではφ2mmのカーボンロッドをダウエルに用いています。

このような剪断ピンによる結合を用いた場合,相手が木材であれば,その破壊はまず穴の面圧によるものです。よって,この場合,細いピンでも複数使用することにより,太いピンを一つ用いるのと同等の強度を軽量に達成でき(この場合は4mmのピン1つと同等),同時にピン1つよりも冗長性を増して信頼度を上げることができます。

-

翼胴結合の工夫の第2は後部です。画像のように,翼中央後縁部に,カーボンチューブの左右からφ2mmのカーボンロッドを立ち上げ,翼を上から差し込む形式をとります。最後に,主翼後縁にある1mmベニヤ板のベロを胴体にテープを巻き付けて固定します。

槍投げ型では上下方向の荷重がかかるので採用が難しいのですが,DLGならば横方向の剪断のみ気をつければ良いので,逆にこのようなシンプルな形式が採用できました。

-

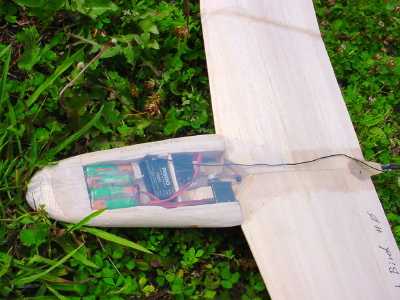

ある方に言わせると「ジンベイザメ」だそうです。(^^)

ポッド部分の周りはバルサブロックで整形しています。画像のように,上面にはOHPシートを用いてポッドの上を塞ぎ,テープで目止めを行います。これで主翼と胴体が一体のような形状になります。

メカはできるだけ平べったい形状にするために画像のようなレイアウトになりました。 尾翼部分に強めのバルサを採用したために,700mAhのニッケル水素電池を使用し,さらにおもりを積んでポッド部分の重量を増す結果になり,重量が350gと大幅に超過しました。DLGの場合はテールモーメントアームが長いので,尾翼の重量管理には特に気をつける必要があります。

-

この胴体形式の良いところは,主翼裏面を画像のようにほぼ完全にフラットにでき,横滑りに対する抵抗を押さえることができることです。バルサの端部を斜めに滑らかに整形し,ここでも飛行前にテープを目止めしています。

-

MutantBirdの特徴的な尾翼部分。ワイヤーリンケージを採用し,途中に2か所ワイヤーの中継点をもうけ,胴体チューブがしなったときのワイヤーのテンション変化を押さえています。

[フライトインプレッション]:06/06/2002追加

先に書いたように,最も失敗した点は,尾翼の重量を甘く見たことにより全備重量が大幅に超過したことですが,結果から言うとむしろ丁度よかったようです...。6%の翼厚にしては低速も十分効きますし,きちんと走ってくれます。この6%翼厚は次の1号機でも踏襲することにします。

この形状を見てまず心配されるのは,「まっすぐ飛ぶの?」「左右で旋回性に差があるの?」でしょう。実際にHLG飛行会でも質問を受けましたが,一言で言うと,通常機と変わらず飛びます。

設計図から見て取れるように,重心位置は主翼の左右の揚力バランスの中心においているので,これは当然の結果です。また,尾翼も左右非対称ですが,重心位置も相対的に左側なので,エレベーターを操作しても左右のアンバランスはほとんど起こりません。

ちなみに,この機体では左右のバランスウェイトはありません。主翼の左側を補強した分,胴体に対して左側の予想通りの位置に重心が移動してくれました。むしろ,通常の左右対称機でDLのために補強を施し,左右の重量バランスが崩れた場合のほうが左右の旋回性の差を気にする結果になると,MutantBirdの飛行を見ると考えられます。

信太さんがMutantBirdにつきあって改造して下さったモスキート機の場合,主翼は左右対称で尾翼のみ左側に突き出した形になっています。この場合,左右で旋回性にかなりの差が出るそうです。

ですから,主翼に対して重心位置および尾翼の左右位置をバランスがとれる位置に持ってゆくことがポイントになりそうです。

後退角と低アスペクト比による上反角効果の寄与分をある程度解析していたのですが,実際にテストしてみると上反角は上記の設計図のものでは不足ぎみでした。よって,翼端上反角部分から200mmの部分を切断し,20mmほど(約6°)持ち上げて接着しました。これで満足の行く旋回性能が得られました。上記の構造の考察に関係して,この部分の上反角は翼端部分の上反角の半分であり,しかも翼厚および翼弦長が大きいために,グラスファイバーのリブを施さずとも,エポキシの層が上下にあるだけで構造は持つと判断しました。

ちなみに,主翼プランク材はミディアムの1.5mmで樹脂45%の普通の木工ボンドで接着,主翼の補強はリブ以外いっさい行っていません。

MutantBirdは6/1のHLG飛行会の週に完成,飛行テストと調整を行い,同飛行会においてデビューしました。私自身DLはその週が初めての体験で,本気でDLするのはその飛行会が初めてだったのですが,素人でも非常に投げやすい機体でした。ラダーの修正を行わなくてもまっすぐ上がってくれ,下手なランチで力を込めても大丈夫なようです。また,そんなに激しくない着地時に水平がもげるというトラブルが2度ありました(これは本人の工作能力による)が,全力のランチでも飛行中にはもげなかったので,逆に水平尾翼の左右非対称性は効いているのかなと一人納得しています。

全体的な飛行の感想は,やはりテールモーメントアームが長い影響か,少しだけ反応が遅い面があります。これはもう少し水平尾翼を前に配置したり,両尾翼の安定板の面積をテストしながら減らすことで煮詰められると思います。

ということで,初めてのDLGであり,ほとんど全ての箇所に自分なりのアイディアを盛り込んだMutantBirdのプロトタイプは自分自身の評価では十分満足行くものであったと思います。

次の競技用1号機では,以下の変更を施してさらに性能向上を目指したいと思います。

- バギング翼の採用

- 主翼平面形の変更

- 胴体ポッドのFRP化,容積縮小

- テールモーメントアームと尾翼容積比のチューニング

最後までおつきあいいただきましてありがとうございました!

Copyright 2002, Koichi Takasaki.

[軽模型飛行機研究室メイン][Hanger目次]