電動ホープ26軽量胴体バージョン

先に製作した電動化ホープ26で,ホープ26がキットそのままでも十分電動仕様の練習機として通用することは感じられました。今回の試みは,前回に軽量化法としてあげた点を含め,胴体を変更することでどれだけの軽量化が可能かという点です。

そのためこの電動コンバージョンでは,前回と違い,胴体はキットの中身と違う材質を用いていますから,一般的ではなくなると思いますが,アマチュアの一品物としてはこういうものもできるよ,という参考程度にして下さいね。

-

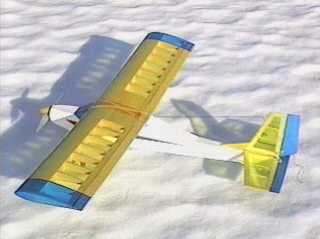

機体の全景です。降雪の後だったので,このような光景になっています。

2車輪式に変更され,ノーズ部分は整形されているのが変更点の一部です。

-

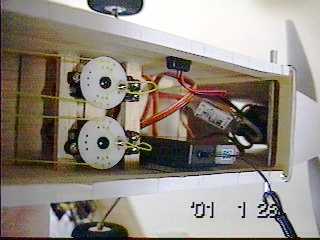

減速ユニットは,ねこみんさんに教えていただいた,hobbylobbyから販売されているベルトリダクションユニットを使用しました。手で回した感じでは少々ロスがある感触を受け,またベルトが前方に動く挙動を見せたため,ギアユニットでいうピニオン部分の部品を前後逆に取り付けて前方向にストッパーが来るようにしてみました。

二車輪式のため,バッテリー搭載方法はムサシノ模型のパストラルと同じです。

-

メカの搭載状況です。胴体の側板は,ムサシノ模型代表の島崎さんの厚意で軽量なものを選んでいただいて,オリジナルのホープそのままのカットの物をノーズ部分を変更して使用していますが,全長は同じです。この側板が予想より軽量だったため,最後まで重心位置合わせに手間取りました。

胴枠はオリジナルのベニア打ち抜きの物を,両端を4mmずつ糸鋸でカットして幅を狭め,メインギヤの脚をその分だけ延ばして,55mmスポンジタイヤの採用と合わせ,2車輪でも10インチプロペラに対応できるようにしました。

このようにして出来上がった軽量版電動ホープの仕様を以下に記します。

| 全長 | 925mm |

| 全幅 | 1350mm |

| 主翼面積 | 28.8sq.dm |

| 全備重量 | 1150g |

| 翼面荷重 | 40g/sq.dm |

| モーター | EPカー用540クラスストック (ダブル巻き17ターン,1200円) |

| プロペラ | APC10x5E |

| バッテリー | カー用6セル1700-2400mAh |

| アンプ | 30Aクラス高周波タイプ |

| 減速ユニット | ベルトリダクションユニット(hobbylobbyから購入) |

| 減速比 | 2.22:1 |

| RC装置 | 4ch |

| 翼断面 | オリジナル準対称 |

| 飛行時間 |

通常の練習飛行で約8.5-9.5分(6セル2400mAh) 約7分(6セル1700mAh) |

以下,インプレッションです。

- 構造

-

前回のキットそのままのホープに比べ,予想を上回る130gの軽量化が可能になりました。(ただし,もとのキットは4ストロークエンジンの振動に耐えるのに必要十分な材質をセレクトしているため,これは当然とも言えます。)この翼面積でIMのスーパードリフターとほぼ同じ翼面荷重,QRPのマーチ540と遜色ない重量,ホープの最小標準重量と同じになってしまったことになります。これは胴体と尾翼の材料の重量減と2車輪化によるものです。胴体の生地完成重量は100gを切りました。

ただ,私の感想としては,この材質は本当にスッカスカで不安なのと,「キットそのものにユニットを"ポンのせ"(ねこみんさんの言葉)した前回のホープのほうが親しみやすくて良いじゃない?」と思います。重量はキット標準におさまっていましたし,飛びも十分満足できましたしね。

主翼は前回と同じものです。安全を考えて,主翼については軽量な材質を選ばず,キットの材料を用いたほうが良いと思います。

- パワーユニット

-

先に記しましたように,ねこみんさんが教えて下さったベルトリダクションユニットを使用しました。

説明書には2.3:1と減速比が書いてありましたが,私が見たところでは(間違ってたらごめんなさい)2.22:1でした。これをアメリカンというのでしょうか。しかし,軸受けの前部分にはベアリングが装着されており,軸そのものは丈夫な6mm径の鉄製で,これで京商ギアダウンユニットとそう変わらない重量で,値段も同等なのです。

そして何より,ベルトリダクションということで安価なストックモーターが使えるということ,そして耳障りな高周波音がしないこと,耳がついているのでキットを少し変更するだけでそのままタッピングビスで固定でき,フローティングにする必要もないのは良いですね。

上の画像ではタミヤコネクターがそのまま使われていますが,前回と今回のホープではあえてこれを用いています。別にスタントばりばりの機体ではないし40Aも流すわけではないので,これで良いだろうと思ったのですが,今までトラブルも皆無ですしロスがあるようにも思えません。(飛行時間から見れば,電動カーよりずっと低い電流ですしね。"ポン載せ"の親しみやすさにも通ずると思います。)

- 実際の飛び

-

翼面荷重が40g/sq.dmになってしまったので,EPプレイリー並みの余裕のある低速飛行が可能になりました。軽量化のメリットは,飛ばした感じではこの低速性能により反映されているようです。本当に余裕を持って操縦できます。

ベルトリダクションユニットについては,最初はRCのベルト減速の使い方に従って何の潤滑も行ないませんでしたが,やはり少しロスしているような感じがしましたので,島崎さんのアドバイスで少し機械油をさしてみましたら,とたんに元気になりました。

CEMAPの計算では,やはり過負荷ぎみなので飛行時間は前回のホープに比べ2分ほど落ちるが,上昇率は20%ほど上回ると出ていましたが,飛行時間がやや不足なのを除いて予想通りの飛びでした。モーターをベアリング仕様にすればもう少し良くなるかも知れませんが,やはりストックモーターが使える優位性は手放せません。

なにより,ベルトリダクションユニットが中速域で,小さいながら実機のような音を出しているのが良いですね。ねこみんさんに感謝です。

[軽模型飛行機研究室メイン][Hanger目次]